مناهج وتقنيات علم الإستشراف

من منطلق أن الدراسات الاستشرافية هي مجال متعدد التخصصات يسعى إلى فهم وتوقع التطورات المستقبلية المحتملة في مختلف جوانب المجتمع بالاعتماد على عدة تخصصات بما في ذلك علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس والدراسات التكنولوجية وغيرها من تخصصات فإن هذا يتطلب الاعتماد على عدة مقاربات منهجية هذه الأخيرة التي تنطوي على العديد من التقنيات التي تساعد على تحديد وتحليل الإتجاهات والأنماط ومحركات التغيير الناشئة والتي قد تشكل المستقبل.

مناهج علم الاستشراف

على مر العصور والأزمنة حاول الناس تطوير أساليب لاستشراف المستقبل من قراءة الكف إلى التنجيم وغيرها، غير أنه وفي السنوات الأخيرة خاصة منذ الحرب العلمية الثانية برز تيار للعلماء وعلماء الاجتماع والمنظرين وغيرهم ممن أطلقوا على أنفسهم تسمية المستقبليين والذين قاموا بتطوير مقاربات منهجية للتحليل الكمي والنوعي للدراسات الاستشرافية والتي تتسم بالعقلانية. وما يفصل المستقبليين عن من سبقوهم كالعرافين بخصوص استشراف المستقبل هو تأكيد المستقبليين على الرشادة العقلانية والوعي بأن المستقبل لا يمكن معرفته بيقين مطلق والاعتراف أن العديد من الرؤى المستقبلية المختلفة ممكن أن تتحقق اعتمادا على القرارات التي يمكن اتخاذها في الحاضر. ومع بروز العديد من التساؤلات التي سايرت بناء الدراسات الاستشرافية والمستقبلية كما هو الحاضر والماضي والمستقبل؟ إذا كان العالم عبارة عن كيان من الأحداث المنطقية وقوانين عالمية، ألا يمكننا أن نبني برمجيات للاستشراف بكل شيء على الأقل على المستوى الكلي؟ إذا كان العالم عشوائي ومجرد نتيجة لمجموعة من الشروط الأولية ومليارات من التفاعلات التي لا يمكن التنبؤ بها ، أليس محكومًا علينا أن نكون مرغمين لا مخيرين؟ المسلمات تحمل بعض الحقيقة فماذا يعني ذلك بالنسبة للدراسات الاستشرافية؟...... وغيرها من التساؤلات التي جعلت علم الاستشراف بمثابة فسيفساء من المناهج والأساليب والتقنيات التي مرت بمراحل مختلفة من التطور عبر العصور. ويمكن ذكر أبرز المقاربات المنهجية المعتمدة في بناء دراسات استشرافية حسب تطور مراحلها.

المنهج الاتجاهي(Trend approach)

يعرف أيضا بالمنهج الاستقرائي (Extrapolation). ارتبطت فلسفة الاستشراف تبعا لهذه المقاربة بالأمريكيين خاصة منذ الحرب العلمية الثانية أين في الفترة مابين 1940-1960. حيث برز هناك توجه متزايد نحو التخطيط واستقراء الاتجاهات والاستشراف التكنولوجي على المدى الطويل المنظم، وقد سعت الجهات الفاعلة الرئيسية في إطلاق هذه المقاربة لأساليب البحث الاستشرافية من خلال إنشاء مؤسسات فكرية ووحدات بحثية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل مشروع [1][1][1]RAND للأبحاث والتطوير والتابع للقوات الجوية الأمريكية. ووفقا للمنهج الإتجاهي فإنه يتم تقديم تنبؤات محتملة للغاية تعتمد على إستمرارية الملاحظة االمتنامية من أحداث الماضي بشكل يجعل النظرة نحو المستقبل ثابتة ومتفائلة في نفس الوقت، كما يعتقد المستقبليون رواد المقارب الاتجاهية أن المستقبل هو شيء يمكن التنبؤ به من خلال البحث الموثوق [08][2].

وتعتمد هذه المقاربة على الأساليب الكمية كالتنبؤ مثل استخدام تقنية تحليل الاتجاه(Trend Analysis) هذه الأخيرة التي تستخدم بيانات تاريخية تسمح باستقراء الاتجاهات السابقة والحالية وتعديلها في ضوء التنبؤات الخاصة بالأحداث المستقبلية. كما أن هذا المنهج يسمح للمستشرفين بتتبع اتجاه معين بتضمين وفحص تأثيرات الأحداث المستقبلية المحتملة التي يُعتقد أنها مهمة بشكل منهجي وتمتد هذه الأحداث بشكل واسع لتشمل الأحداث التكنولوجية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية؛..... وغيرها، وعليه فبدل من القول:" هنا أعتقد أن المتغير سيستمر في المستقبل....." باستخدام المقاربة الاتجاهية يجب أن تضاف عبارة:" وهذه هي الأحداث التي تم أخذها بعين الاعتبار" لأن أساسها هو التنبؤ والبحث عن المستقبلات المرغوبة والأكثر احتمالا.

المنهج المعرفي أو الوجودي(Epistemplogy or ontology approach )

وفقاً لهذه المقاربة فإن المستقبل لا يمكن اكتشافه بقدر ما يتم اختراعه، فالماضي والحاضر والمستقبل متشابكون بشكل معقد حيث يؤثر كل منهم على الآخر. وقد جاءت هذه المقاربة كرد على المنهج الإتجاهي إذ توجه الفرنسيون باعتبارهم من أبرز رواد هذا المنهج نحو إنشاء المدرسة الفكرية الفرنسية المعروفة باسم

"La Prospective" القائمة على النظرية المقاربية للمعرفة أو علم الوجود في الدراسات الاستشرافية والذي يُعد فرع من التفكير الاستشرافي مع أدوات وأساليب مصممة لفهم المستقبل المحتمل على سبيل المثال من خلال بناء السيناريوهات [09][3]. وبشكل أكثر دقة، فإن المبدأ الأساسي للمنهج المعرفي والوجودي هو التفكير في تعددية المستقبلات والقصد من ذلك هو فهم ودراسة مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة، وليس فقط المستقبل الأكثر احتمالا أو المرغوب فيه وهو ما يخرج عن منظور التنبؤ الذي يهدف إلى تقييم الاختيار الأكثر احتمالا. هذا التحول المعرفي من المقاربة التنبؤية إلى المقاربة المعرفية والوجودية للاستشراف ليس بالأمر السهل بالنسبة للمستشرفين والذين يميلون إلى المطالبة بقدر أقل من عدم اليقين، وليس المزيد من التعقيد.

ولقد تم ترسيخ هذه المقاربة بشكل أكبر من خلال أعمال المفكر المستقبلي الفرنسي Gaston Berger في نهاية الخمسينيات 1958 حيث أقر أنه وفقا للمنهج المعرفي أو الوجودي يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من التفكير الاستشرافي: [10][4] [3]

فقد يكون المقصود من الاستشراف رفع مستوى الوعي وخلق النقاش وإثراءه بين الخبراء أو حتى من خارج محيطهم والذي يسمح بالوصول إلى جمهور كبير بما في ذلك عامة الناس في مثل هذه الظروف، تكون العملية المتبعة أثناء العمل الاستشرافي أمرًا بالغ الأهمية.

أما عندما يستخدم الاستشراف في المقام الأول كأداة لتحديد أولويات المستقبل، في هذه الحالة فإن ما نصل إليه من مخرجات الاستشراف هو الذي يصبح مهما في المقام الأول.

ويعد هذا التمييز بين الهدف الذي نصبو إلى تحقيقه من خلال إستشراف المستقبل أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوضح لنا العمل الذي سيتم تنفيذه بشكل دقيق لبناء دراسة استشرافية قائمة على النقاش والحوار والخبرات وذات نتائج واضحة وموضوعية. فرؤية الإنسان تؤثر في الإنسان والنظر إلى المستقبل يُولد عدة مستقبلات محتملة تُحول إلى مستقبل يتأثر بالأفعال الحالية لأن الغد لن يكون مثل الأمس بل سيكون جديدا وسنقوم بتشكيله.

المنهج المعياري (Normative approach)

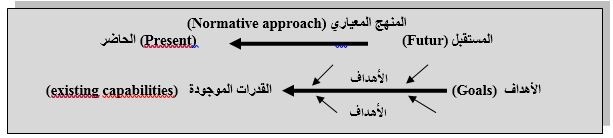

المقاربة المعيارية تسعى للإجابة على السؤالين التاليين: ما هو المستقبل الذي نريده؟ وماذا نريد أن نصبح؟. حيث تركز الدراسات الاستشرافية المعتمدة على المقاربة المعيارية على تحديد المستقبل المرغوب فيه أو المفضل بناء على نظرة مبدعة نحو المستقبل من: (حدس؛ تصور؛ افتراض؛ تقييم شخصي؛......وغيرها) وتطوير الاستراتيجيات لتحقيقه [11][5]. وما يميز هذه المقاربة هو تقييم الأهداف والاحتياجات والرغبات والمهام المستقبلية، ثم يتم العودة إلى الحاضر عند حالة معينة مرغوبة أو محتملة من الأحداث ليس فقط لتحديد الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة النهاية ولكن أيضا تقييم احتمال النجاح واتخاذ قرار بشأن الأفضل والوصول إلى المستقبل المرغوب فهي تبدأ من المستقبل وتعود إلى الوراء ( استخدام التحليل العكسي) .

وغالباُ ما يتم الاعتماد على المقاربة المعيارية في بناء الدراسات الاستشرافية في هذا الاتجاه باعتبارها موردا استراتيجيا لفهم وإطلاق الإمكانات غير المستغلة والكامنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتحسين الاستدامة وتعزيزها [12][6]. ومن بين أهم الطرق استخداما في هذه المقاربة نجد الأساليب الكيفية كشجرة العلائق(Relevance Trees) للأحداث التي يوجد فيها نوع من الاعتماد الهرمي، والتحليل المورفولوجي (Morphological Analysis) في حالة الأحداث التي يمكن تقسيمها إلى أجزاء مستقلة إلى حد ما ويمكن معالجتها بشكل منفصل، إضافة طريقة دلفي (Delphi) التي تعد من أكثر التقنيات تعقيدا. وتأخذ التقنيات الكمية هي الأخرى نصيبها من المقاربة المعيارية من خلال الاعتماد مثلا على طريقة السيناريوهات في شقها الكمي المتعلق بالمشاهدات والبيانات الكمية. فالمنهج المعياري أكثر إستباقية باعتماد التحليل العكسي وتعقيدا بتطبيق النماذج الرياضية.

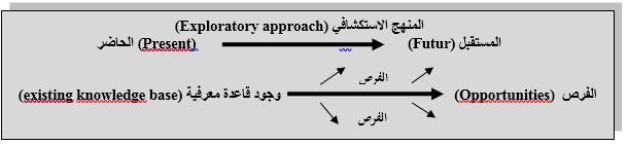

المنهج الاستكشافي (Exploratory approach)

تركز الدراسات الاستشرافية المعتمدة على المقاربة الاستكشافية على تحديد واستكشاف مجموعة واسعة من السيناريوهات المستقبلية المحتملة والممكنة وآثارها، فهو يعتبر منهج "متجه إلى الخارج" على عكس المنهج المعياري بمعنى يتم البدء من الحاضر والوضع الحالي كنقطة انطلاق، ثم يتم التقدم نحو المستقبل وتوقع التطورات المستقبلية [13][7]. فهو لا يقدم نتائج قطعية بل يبدأ الاستشراف بفكرة عامة ويستخدم هذا المنهج كوسيلة لتحديد الأحداث والظواهر التي يمكن أن تكون محور استشراف المستقبل مع الاستعداد للتغيير المستمر وفقًا للكشف عن بيانات أو أفكار جديدة.

كما أن الدراسات الاستشرافية المبنية باستخدام المقاربة الاستشكافية تعتمد هي الأخرى على مزيج من الأساليب الكمي أو النوعي،كبناء وتخطيط السيناريوهات ومسح الأفق وتحليل الاتجاهات لتحديد الدوافع المحتملة للتغيير والنتائج المستقبلية المحتملة؛ أيضا تقنية التأثير المتبادل ودلفي وغيرها من الأساليب [14][8]. ويمكن القول أن غالبية الدراسات الاستشرافية هي في الأساس دراسات تعتمد على المقاربة الاستكشافية، على الرغم من أنه عندما تؤدي إلى توقعات مثيرة للقلق فقد يتم بدل جهد أكبر لتحديد نقاط التحول أو الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تخلق مستقبلًا أكثر مرغوبًا.

فمعظم الدراسات المبنية على مقاربة استكشافية تتجه بشكل أساسي نحو استقراء الاتجاهات الماضية أو الديناميكيات السببية، أو من خلال التساؤل "ماذا لو؟" أو الاعتماد على أسئلة حول الآثار المترتبة على التطورات أو الأحداث المحتملة التي قد تقع خارج هذه الاتجاهات المألوفة.

منهج المستقبلات المتكاملة (Integral Futur approach)

يعتبر منهج المستقبلات المتكاملة هو الآخر صورة من صور تطور الأساليب والنماذج التي يعتمد عليها المستقبليون من أجل الاستفسار والبحث عن المستقبل، فمقاربة المستقبلان المتكاملة للاستشراف تسعى إلى تضمين طرق مختلفة للمعرفة والتي قد تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) منظورات الشخص الأول والثاني والثالث؛....... من الخبرة الإنسانية، بالإضافة إلى أشكال أو مستويات مختلفة من المعرفة سواء كانت تجريبية أو افتراضية أو أبعد من ذلك بما في ذلك ما بعد العقل الواعي ( جوانب نفسية تتجاوز المستوى العقلي).

وبالتالي فإن هذه المقاربة في الاستشراف تتطلب التعددية المعرفية؛ التعددية الوجودية والتعددية المنهجية وتحاول اتخاذ أوسع رؤية ممكنة للبحث عن المعرفة الإنسانية، وكيف يمكن استخدام هذه المعرفة لتوليد أطر تفسيرية للمعرفة الإنسانية، ولا تقتصر على الأخذ بمنظور فردي بل يعترف هذا المنهج بتعدد وجهات النظر ولا يقتصر على استخدام أداة أو تقنية أو طريقة واحدة بل يتعدى ذلك إلى استخدام عدد وافر من المنهجيات والأساليب والتقنيات والأدوات الممكنة، ما قد يتطلب توافر مسارين مستقبليين مستقلين ولكنهما يتطوران في ترابط قوي أحدهما نظري والآخر عملي بحيث يتكامل كلا المجالين ويخلقان المعرفة العلمية اللازمة لتكوين المستقبل [15][9]. فخلق المعرفة النظرية يتكيف مع الواقع ويعكس المستقبل العملي للتحديات أيضًا التي يمكن مواجهتها أثناء تتبع مسارات الاستشراف. ومن الأمور الجد أساسية في منهج المستقبلات المتكاملة هو دور الوعي البشري، فرسم صور للمستقبل تتطلب وعيا يتم الاحتفاظ به عند الحاجة إليه، لذلك لا يمكننا دراسة محتوى صور المستقبل بشكل معقول دون فهم الأحداث؛ فما نراه يحدث "هناك" في العالم مشروط إلى حد كبير من خلال ما يجري "هنا" في أذهاننا.

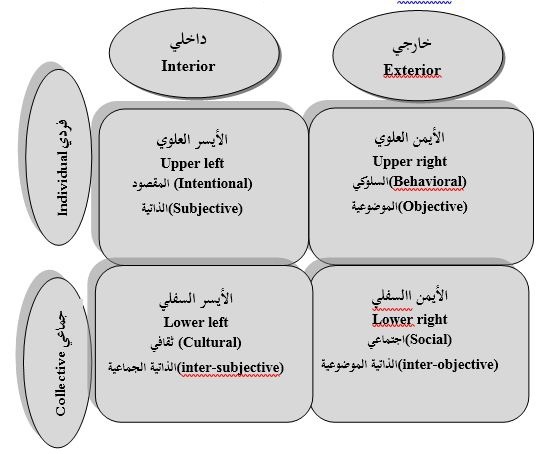

وتم تكييف مقاربة المستقبلات المتكاملة مع النظرية التكاملية لـــــ Ken Wilber المتعلقة باستشراف المستقبل وليس من باب الحصر وإنما لأنه من روادها ولعب دورا محوريًا في تعميم الفكرة سنة 1997. وتقوم هذه المقاربة على نموذج مركب أساسه التفاعل بين أربع منظورات أساسية نهائية يُعتمد عليها عند محاولة الفهم الكامل لأي موضوع أو جانب من جوانب الواقع وهي: [الذاتية الفردية (subjective) /الذاتية الجماعية(inter-subjective)] ، [الموضوعية الفردية (objective) /الموضوعية الجماعية (inter-objective)]. ويتم تمثيل هذه المنظورات المستقبلية الأربعة في الشكل 04.

وفي ما يلي شرح المقومات الأربعة لنموذج Wilber للاستشراف باستخدام منهجية المستقبلات المتكاملة: [16][10]

الجزء العلوي الأيسر ويمثل الأفعال المقصودة أو المتعمدة المعبرة عن الجانب الذاتي في العالم الداخلي للفرد والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق التفسير، كالمخاوف فهي دافع فردي والتغيرات في القيم والتصورات والأهداف والمعنى المعطى للحياة. ويتم عند التفكير الاستشرافي طرح العديد من التساؤلات من بينها: كيف يؤثر هذا على قيم الأفراد؟ كيف يؤثر هذا على هوية الأفراد أو شعورهم بالذات؟ كيف يتناسب هذا مع الأهداف الفردية؟

الجزء العلوي الأيمن ويمثل السلوكيات المعبرة عن الجانب الموضوعي في العالم الخارجي للفرد، إذ يمكن ملاحظة وتتبع سلوكيات الفرد ومخاوفه وما ينجم عن ذلك من تغييرات في الطرق التي يتصرف بها الأفراد خارجياً كأنماط التصويت، وسلوك المستهلك، وما إلى ذلك. وعند التفكير الاستشرافي تُطرح العديد من التساؤلات من بينها: كيف يؤثر ذلك على تفاعلات الأفراد مع العالم الخارجي؟ كيف سأتصرف بشكل مختلف؟ كيف يمكننا قياس التأثيرات على السلوك؟ كيف يؤثر هذا على التنمية الفردية؟

الجزء السفلي الأيسر ويمثل الجانب الثقافي المشترك للعالم الداخلي للجماعة، ويفيد الهياكل الجماعية المشتركة مثل إحداث التغيرات في اللغات والثقافات والمؤسسات. وعند التفكير الاستشرافي تُطرح العديد من التساؤلات من بينها: كيف سيؤثر هذا علينا؟ كيف سيؤثر ذلك على الجوانب الثقافية الخفية للمجموعة؟ كيف يؤثر ذلك على المؤسسات ذات الصلة وتاريخها؟ كيف يؤثر ذلك على القيم ووجهات النظر للمجموعة؟

الجزء السفلي الأيمن ويمثل الجانب الاجتماعي الموضوعي للعالم الخارجي الجماعي، وغالبًا ما يشار إليه بالعالم المادي، أو عالم الأنظمة والبنية التحتية، والتغييرات الحاصلة قابلة للقياس بشكل موضوعي في البيئات الخارجية الطبيعية والمبنية. ويتم عند التفكير الاستشرافي طرح العديد من التساؤلات من بينها: كيف يؤثر هذا على البيئة؟ كيف يمكننا قياس التأثيرات على العالم؟

وعليه فإن ما يميز مقاربة المستقبلات المتكاملة هو أنها تأخذ في الاعتبار التجربة الذاتية وتدمجها مع الموضوعية، ولبناء نظرة استشرافية واسعة فإن ذلك يتطلب دراسة متوازنة لجميع الأجزاء الأربعة ما يؤدي عادةً إلى نتائج أكثر نجاحًا كما أنه يرشد المستشرفين إلى أخذ أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر بعين الاعتبار

تقنيات علم الاستشراف

من خلال ما تقدم ذكره يمكن القول أنه بالرغم من التطور في مناهج ومقاربات الاستشراف إلى أنه عادة ما يتم التمييز الأساسي في الدراسات الاستشرافية بين أكثر منهجين يتم إستخدامهما وهما المنهج المعياري والمنهج الاستكشافي فتبدأ المقاربة الاستكشافية من الحاضر ونرى إلى أين قد تأخذنا الأحداث والاتجاهات؛ بينما تبدأ المقاربة المعيارية من المستقبل وتتساءل عن الاتجاهات والأحداث التي ستأخذنا إلى هناك. ويمكننا أخذ نظرة عامة على أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في الدراسات الاستشرافية سواء كانت كمية / كيفية أو تتبع المنهج المعياري/ المنهج الاستكشافي من خلال الجدول02على سبيل الذكر لا الحصر.

التقنية (Method) | كمي ( Quantitative) | كيفي ( Qualitative) | معياري (Normative) | استكشافي (Exploratory) |

|---|---|---|---|---|

شجرة العلائق والتحليل المورفولوجي Relevance trees and morphological | x | x | ||

تقنية دلفي Delphi techniques | x | x | x | |

دولاب المستقبل Futures Wheel | x | x | x | |

المسح البيئي Environmental Scanning | x | x | ||

نمذجة العميل ( الوكيل) Agent Modeling | x | x | ||

الطرق التشاركية Participatory Methods | x | x | ||

التحليل الطبقي السببي Causal Layered Analysis | x | x | ||

نمذجة القرار Decision modeling | x | x | ||

تحليل التأثير المتبادل Cross impact analysis | x | x | ||

المحاكاة- الألعاب Simulation- Gaming | x | x | ||

التحليل الهيكلي Structural analysis | x | x | x | |

نمذجة الأنظمة Systems modeling | x | x | ||

السيناريوهات Scenarios | x | x | x | x |

تحليل تأثير الاتجاه Trend impact analysis | x | x | ||

الاقتصاد القياسي والنمذجة الاحصائية Econometrics and statistical modeling | x | x | ||

منهجية اختزال اختلال المجال Field anomaly relaxation | x | x | ||

السيناريوهات التفاعلية Interactive Scenarios | x | x | x | |

فريق الخبراء والمقابلات Expert Panels and Interviews | x | x | ||

التنبؤ بالسلاسل الزمنية Time Series Forecast | x | x |

تقنية دولاب المستقبل (Futures Wheel)

طريقة :

دولاب المستقبل هو طريقة تم وضعها من قبل العالم الأمريكي Jerome C. Glenn المعروف بعمله الواسع في علم استشراف المستقبل. وترتكز تقنية دولاب المستقبل على دراسة الظواهر في تداعياتها من جوانبها المختلفة بشكل يسمح بتصور وتحليل واستكشاف العواقب المباشرة وغير المباشرة ( المستوى الأول؛ المستوى الثاني؛ المستوى الثالث؛....وهكذا يتم زحزحة الدولاب) للاتجاهات والأحداث والقضايا الناشئة للمساعدة في اتخاذ القرارات بشأن معرفة الأسباب والتأثيرات المحددِة [17][11].

ومن حيث أن هده التقنية هي طريقة للتفكير في الأحداث المستقبلية ومن خلال تنظيم ذلك مع عدة أشخاص في نفس الوقت يتحول الأمر إلى ما يسمى بالعصف الذهني[12] (Brainstorm)، أين يتم تبادل الأفكار معًا حول مستقبل ظاهرة معينة فمع عجلة المستقبل يصبح من الأسهل تقديم مساهمة فهو يسمح للناس بالتفكير بطريقة منظمة حول العواقب المباشرة وغير المباشرة لقرار أو حدث أو اتجاه.

1. خطوات العمل لإنشاء دولاب المستقبل: يعد رسم دولاب المستقبل أمرا بسيطًا للغاية ويتكون من أربع خطوات رئيسية نذكرها فيما يلي: [18][13]

تحديد التغيير المراد تحليله: نحتاج أولاً إلى تحديد مركز دولاب المستقبل الخاص بنا، وبهدف القدرة على النظر في العواقب المحتملة غير المقصودة ، يمكننا التركيز على الحل المتاح لدينا والذي ربما يكون قد طُورت من أجله نظرية للتغيير.

تحديد الآثار المباشرة وغير المباشرة: نقوم بتحديد الآثار المباشرة التي نتصورها للحدث أو الظاهرة وتعد من "الدرجة الأولى" وتنجم عن التطور المباشر للحدث وتكون مرتبطة بشكل مباشر بمركز دولاب المستقبل. ثم بعد ذلك يتم تحديد الآثار غير المباشرة من "الدرجة الثانية" هذه الآثار تكون مرتبطة بآثار "الدرجة الأولى" وناتجة عنها وهكذا مما يخلق شبكة من الآثار. وهنا يبدأ دور العصف الذهني(Brainstorm) أين يجب تدوين الآثار غير المباشرة التي تنتج عن الآثار المباشرة ويمكن تكرار ذلك في كل مرة مع الآثار الناتجة مما يؤدي إلى خلق آثار إضافية من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا دواليك، وهو ما يساهم في إنشاء نوع من التأثير المتدرج، والذي يضاف كل مرة إلى دولاب المستقبل نفسه بألوان مختلفة وهو ما سوف نوضحه في المثال.

تحليل الآثار: بمجرد الانتهاء من جميع مستويات دولاب المستقبل تتجلى لنا صورة واضحة للآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة للتغيير، فإدراج كل هذه المستويات من الآثار يوفر لنا لمحة عامة عن الظاهرة أو الحدث. يمكن بعد ذلك تحديد أولويات الآثار الأكثر خطورة حيث يكون التأثير الأكبر في أعلى القائمة والتأثير الأقل في الأسفل حتى يكون الدولاب منظم بشكل منهجي.

تحديد الإجراءات: وأخيرا يستوجب تحديد الآثار الأكثر سلبية وهذا ما يتطلب فتح أبواب النقاش، حيث ينبغي النظر في المزايا والعيوب وتمييز الآثار الإيجابية وإذ كان لا بد من اتخاذ إجراءات فيجب أن تتناسب مع الآثار المحتملة التي التوصل إليه سواء من أجل تفادي حدوثها أو التقليل من آثارها السلبية.

2. قواعد تطبيق تقنية دولاب المستقبل: هناك مجموعة من القواعد التي تسهل تنفيذ عملية العصف الذهني(Brainstorm) لتشكيل دولاب المستقبل بسلاسة قدر الإمكان.ويمكن ذكرها فيما يلي:

من الجيد ترميز كل مستوى من الآثار بألوان مختلفة إذ يوضح هذا لجميع المشاركين في بناء دولاب المستقبل بلمحة واحدة ما إذا كانوا يبحثون في الآثار "الأولى" أو "الثانية" أو " الثالثة" أو "الرابعة"؛.... وغيرها وهذا يجعل تحديد أولويات الآثار أسهل.

يجب أن ندرك أن الآثار من غير المعقول أن تكون سلبية دائمًا.

من الضروري أن يفهم جميع المشاركين مفهوم تقنية دولاب المستقبل بالكامل قبل البدء في العمل بالتقنية، ومن خلال جعلهم يعملون في ثنائيات سوف يتوصلون بسرعة إلى أفكار مفيدة.

بعد إنشاء كل مجموعة لدولاب المستقبل الخاص بها، من الجيد فتح النقاش بين مختلف الثنائيات والاطلاع على النتائج التي تم التوصل إليها من طرف الثنائيات الأخرى.

من المهم تخصيص ما لا يزيد عن خمسة عشر دقيقة لكل جولة، فعادة ما تكون الأفكار الأولى التي تطرح هي الأكثر أهمية.

وبشكل عام تستخدم تقنية دولاب المستقبل لترتيب نسق الأفكار حول تطور أو اتجاه مستقبلي، فهو يتيح لنا التساؤل عن "ماذا لو؟" التي تدور حول آثار الفعل وكذلك العلاقات بين هذه الآثار، وهو يسمح بجمع منظم لجميع التأثيرات المحتملة.

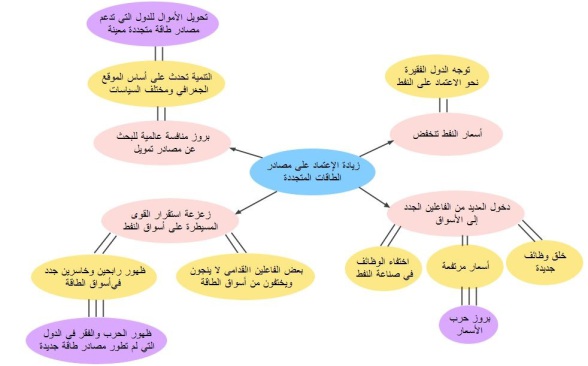

مثال : مثال تطبيقي عن استخدام تقنية دولاب المستقبل (Futures Wheel)

مثلا لو أخذنا ظاهرة "زيادة الإعتماد على مصادر الطاقات المتجددة" وأردنا استشراف مستقبلها من خلال الاعتماد على تقنية دولاب المستقبل لنكشف عن الآثار المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذه الظاهرة.

فإذا اعتبرنا بروز زيادة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فإن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث العديد من الآثار سواء كانت سلبية أو إيجابية على مختلف الأنساق ويمكن إبرازها فيما يلي:

قد تنخفض أسعار النفط على المستوى العالمي ما يؤدي ذلك إلى توجه الدول الفقيرة نحو الاعتماد على النفط واستهلاكه؛

قد يساهم ذلك في دخول العديد من الفاعلين الجدد إلى أسواق الطاقة ما يؤدي بدور إلى خلق وظائف جديدة؛ كذلك إزاحة الوظائف من صناعة النفط وجعلها تختفي؛ أيضا إمكانية الإرتفاع في أسعار الطاقات المتجددة هذا الأخير قد ينجم عنه بروز حرب في الأسعار بسبب حالة التنافس الحادة بين مختلف الفاعلين؛

قد ينجم عنها كذلك بروز منافسة بين مختلف دول العالم لإيجاد مصادر تمويل جديدة، ما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية ترتكز على الموقع الجغرافي للدول ومختلف السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة، هذا بدوره ما يجعل المؤسسات العالمية تقدم التمويل والإعانات للدول التي تدعم مصادر طاقة متجددة معينة؛

أيضا زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة قد يخلق اختلال في موازين القوى المسيطرة على أسواق النفط، ما يجعل بعض الفاعلين في أسواق الطاقة يختفون من الساحة العالمية ؛ إضافة إلى بروز العديد من الرابحين والخاسرين الجدد في أسواق الطاقة وهو ما قد يؤدي إلى ظهور حروب والفقر في الدول التي لم تنجح في تطوير مصادر طاقة جديدة مستدامة.

وما يمكن قوله أن ذكرنا لهذه الآثار المترتبة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ليس من باب الحصر وإنما من باب الذكر فقط فالآثار جد واسعة ولا حصر لها وتتفاوت من تفكير شخص إلى آخر لأن الاستشراف لا حدود له.

تقنية دلفي (Delphi techniques)

طريقة :

تقنية دلفي هي من الأساليب الحديثة لبناء دراسات استشراف المستقبل وقد اكتسب هذا الأسلوب اهتماماً واسعاً في مجال الدراسات الاستشرافية الاقتصادية، كما أن تفضيل العديد من الباحثين الاقتصاديين لتقنية دلفي يعود إلى مختلف المميزات التي تتصف بها وكذلك إمكانية استخدامها وفق المقاربة الاستكشافية أو المقاربة المعيارية لمستقبل مرغوب بعينه أو كلتا المقاربتين معاً.

تقوم تقنية دلفي على تنظيم استشارات مقدمة من طرف مجموعة من الخبراء حول ظاهرة معينة واستشراف تطورها المستقبلي من خلال دمج مختلف العناصر الكيفية والكمية، وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "خبير" لا تقتصر فقط على الجهات العلمية ذات الخبرات العالية ولكن تشمل جميع الأشخاص الذين لديهم معرفة جيدة بالعمليات أو السياسة أو القانون أو الإدارة في موضوع محدد ولهم القدرة الكافية لتقديم آراءهم ضمن مجموعة من الخبراء. وترجع تسمية تقنية دلفي إلى معبد يوناني يسمى "معبد دلفي" الذي كان يستخدم للتنبؤ بالمستقبل بالطرق التي كانت سائدة آنذاك، وتم تطوير طريقة دلفي الأصلية بواسطة Norman Dalkey من مؤسسة RAND[1] للبحث والتطوير في الخمسينيات من القرن العشرين لمشروع عسكري ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية [19][14]، حيث كان الهدف من المشروع هو التماس رأي الخبراء في شأن خطط الولايات المتحدة الحربية بشأن نزاعها مع الاتحاد السوفيتي وبعد نجاحه انتقل ليشمل مجالات متعددة اجتماعية؛ اقتصادية؛......

1. مراحل تطبيق تقنية دلفي: هناك عدة مراحل وخطوات يجب المرور عليها لتطبيق تقنية دلفي بدقة وقد تمايزت من نسخة إلى أخرى، ومن أبرزها وأهمها أربع مراحل أساسية يمكن ذكرها كالآتي: [20][15]

مرحلة اختيار وصياغة المشكلة المدروسة: من المهم تحديد المشكلة التي نحاول حلها وما نريد تحقيقه باستخدام طريقة دلفي والأسئلة الرئيسية المرتبطة بالمشكلة، وذلك من خلال التعريف الدقيق لمجال البحث و التأكد جيدا من أن كل الخبراء المشاركين لهم نفس التوجه والمعرفة حول الموضوع المراد دراسته واستشراف مستقبله والذي يتطور تدريجيا..

مرحلة اختيار الخبراء: هناك نوعان من الممثلين يتدخلون في تقنية دلفي المحللون وهم من يتم تكليفهم بتنظيم نسق عملية تطبيق تقنية دلفي وذلك من خلال اختيار ثاني نوع من الممثلين وهم الخبراء وتنفيذ ما يليها من مراحل، وتعد هذه المرحلة جد هامة لما يتطلبه عمل الخبراء من دقة وفعالية، بحيث أن الاختيار الجيد للخبراء يكون وفقا للهدف المنشود من تطبيق تقنية دلفي؛ أيضا الاستقلالية بين الخبراء وعدم الارتباط بينهم؛ كذلك ضرورة توافر المعرفة الممتازة والدقيقة والواسعة لدى الخبراء سواء تعلق الأمر بالجانب النظري(فرضيات؛ بحوث؛ نظريات؛.....) أو الجانب التطبيقي ( بيانات؛ تقنيات كمية؛ تحليلات؛....)، يوصى بأن لا يقل العدد النهائي للخبراء عن 25 خبير وهذا يعني أنه يجب التخطيط لعدد أكبر مبدئياً لمراعاة حالات الرفض والتخلي.

مرحلة إعداد الاستبيان: يتم إعداد سلسلة من الاستبيانات من خلال عملية دقيقة ضمن قواعد أساسية، حيث يجب أن تتمتع الأسئلة بالدقة اللفظية وقابلية القياس الكمي كعلاقتها باحتمال تحقيق الفرضيات و/أو تطور الأحداث إضافة إلى متى ستتحقق هذه الأحداث مع التركيز على استقلالية الأسئلة لتجنب وقوع الاختلالات، وفي كثير من الأحيان يعتمد الاستبيان الأولي إلى حد كبير على أسئلة مكونة من عناصر أو مقاييس أو توجهات يختارها الخبراء.

إدارة الاستبيان ومعالجة النتائج: يتم إرسال الاستبيان الأولي عن طريق البريد (المادي( باليد) أو الإلكتروني) إلى الخبراء، بحيث سيكون نفس الاستبيان بمثابة خط مشترك في جميع خطوات تطبيق تقنية دلفي، وسيتم إثرائه في كل جولة، بالنتائج والتعليقات الناتجة عن الجولة السابقة. ويتم إرسال بيان تعريفي إلى جانب الاستبيان يحدد أهداف دراسة الموضوع؛ وكذلك الظروف العملية لسير الدراسة ( الآجال المحددة للرد والتأكيد على ضرورة إخفاء هوية الخبراء). في الجولة الثانية من الاستبيان يتلقى الخبراء نتائج الجولة الأولى ويجب عليهم اتخاذ قرار بشأن الاستبيان مرة أخرى حيث أصبح لديهم الآن رأي المجموعة التي تمت استشارتها، فإذا انحرفت استجاباتهم الجديدة بشكل كبير عن متوسط المجموعة فإنه يجب أن يتم تبرير ذلك. وفي الجولة الثالثة سيتم إطلاع الخبراء على نتائج الجولة الثانية وكذلك التعليقات المبررة للآراء المنحرفة عن متوسط المجموعة، وسيتم دعوة الخبراء مرة أخرى للإجابة على الاستبيان ولكن أيضًا للتعليق على الآراء المنحرفة. أما الجولة الرابعة والأخيرة فستزود الخبراء بجميع المعلومات التي تم جمعها خلال الجولات السابقة وسيطلب منهم الإجابة على الاستبيان مرة أخرى، فهذه الجولة ستعطي الإجابات النهائية: الوسط الحسابي للآراء وتشتت الآراء حول هذا الوسط، مع إمكانية تفسير هذا التشتت باستخدام المبررات والتعليقات التي تم جمعها من الخبراء.

2. جدوى وحدود تقنية دلفي: مما لا شك فيه أن تطبيق تقنية دلفي سوف ينجم عنها خلق العديد من المزايا والايجابيات من جهة ومن جهة أخرى ستواجه العديد من التحديات التي قد تحد من فعاليتها.

جدوى تطبيق تقنية دلفي: تتيح هذه الطريقة توليد إعمال للفكر بشكل جماعي منطقي يمكن استخدامه لإضفاء الموثوقية على بعض القرارات المستقبلية التي سيتم اتخاذها بشأن ظاهرة ما، كما أنها تساعد على إثراء رصيد الدراسات الاستشرافية بمختلف المعلومات ما يجعل من الممكن معالجة أو تفادي مختلف الانحرافات. ويمكن تطبيق هذه التقنية ضمن مجموعة واسعة من المجالات (الإدارة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، وما إلى ذلك)، وتساهم بعض الأحيان في الكشف عن وجهات النظر أو فرضيات لا يأخذها المحللون بعين الاعتبار.

حدود تطبيق تقنية دلفي: تعتبر تقنية دلفي متعبة ومملة نسبيا بالنسبة لكل من الخبراء والمحللين (4 جولات من الاستبيان). كذلك فإنه فقط الخبراء الذين ينحرفون في آراءهم عن باقي الخبراء مطالبون بتبرير موقفهم دون غيرهم، بالرغم من أن رأي الخبراء المنحرفين في آراءهم يعد الأفضل من ناحية استشراف المستقبل وأكثر إثارة للاهتمام من رأي أولئك الذين تندرج آراءهم ضمن المجموعة [21][16]. هذه العيوب المختلفة تقود العديد من المهتمين بالعمل بطريقة دلفي تبسيطها بشكل أكبر خاصة في ما يتعلق بالوقت والموارد المتاحة أو تطوير مراحل عملها باستخدام تقنيات مساعدة تضبط أكثر النتائج وتسهل الربط بين أبعاد الظواهر مثل: تقنية دولاب المستقبل وتقنية التفتيت.

تقنية شجرة العلائق( Relevance trees)

طريقة :

تقنية شجرة العلائق هي تقنية تحليل كيفية وكمية تتبع المقاربة المعيارية، والهدف الأساسي من تطبيقها هو تفتيت تقسيم موضوع واسع إلى موضوعات جزئية وفرعية تصغر بشكل متزايد كلما زاد عدد التقسيمات. كما تحاول شجرة العلائق التقاط القرارات التي يتخذها الوسطاء في أوقات مختلفة، وتقديم التوجيه بشأن الاستراتيجيات التي قد تكون مناسبة بشكل خاص لأنواع معينة من النزاعات. وبالتالي فهي تظهر جميع المسارات الممكنة للوصول إلى الهدف المستقبلي وتوفر توقعات بالتكاليف المرتبطة بها والمدد والاحتمالات لكل عنصر. وعليه فهذه التقنية تعد حافز فكري قوي لضمان إعداد مشكلة معينة بتفاصيل شاملة لأدق الأمور بما في ذلك إبراز العلاقات المهمة بين العناصر سواء في الواقف الحالية أو المحتملة.

أ. آلية تطبيق تقنية شجر العلائق: تشبه شجرة العلائق إلى حد كبير المخطط التنظيمي، بحيث يتم تنظيم مخرجات هذه التقنية ضمن هيكل هرمي يوضح لنا كيف يمكن تفتيت موضوع معين إلى مستويات أكثر دقة من التفصيل. بحيث يبدأ التسلسل الهرمي بمستوى عال من التجريد ( فصل العناصر عن سياقها وتحليلها وتفتيتها وصنع مفهوم لها) وينزل بدرجات أكبر من التفاصيل في المستويات التالية من شجرة العلائق. ونتبع الخطوات التالية في بناء شجرة العلائق: [22][17]

تحديد موضوع أو ظاهرة رفيع المستوى للتحليل.

في المستويات التالية من شجرة العلائق نقوم بإدراج مكونات الظاهرة بدرجات أكبر من التفصيل.

في كل مستوى نقوم بإظهار كيفية ربط الإدخالات بعنصر في المستوى السابق.

من الناحية المثالية، يجب ألا تتداخل الإدخالات على مستوى معين مع بعضها البعض ( بمعنى الإدخال على سمتوى معين يكون متعامدا)؛ - يجب معالجة العناصر الموجودة على مستوى معين من نفس وجهة النظر.

وبالرغم أنه غالبا ما يكون من الصعب تحقيق هذه الشروط عمليا ولكن إذا ما تمت متابعتها بالشكل الصحيح فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى بلورة هيكل يساعدنا على الفهم الأوضح للموضوع قيد التحليل.

مثال : تطبيق تقنية شجرة العلائق

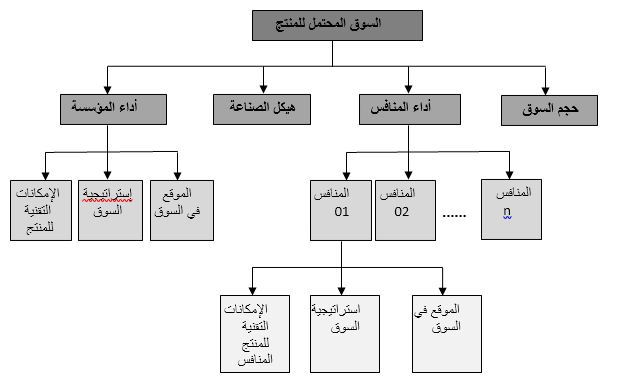

انطلاقا من أن شجرة العلائق تسمح لنا بتخطيط أفكارنا الأولية حول موضوع ما في هذه الحالة " السوق المحتمل للمنتج" الذي يوصلنا في النهاية إلى تقدير كمية وقيمة المنتج الذي يقوم السوق الكلي بشرائه خلال فترة محددة من الزمن، علينا التفكير في عناصر فرعية مختلفة تساعدنا على تفتيت هذا الموضوع. نقترح وجود أربع عوامل رئيسية تؤثر على " السوق المحتمل للمنتج": "أداء المؤسسة" و"هيكل الصناعة" و " أداء المنافسين" و"حجم السوق".

فأداء المؤسسة بحد ذاته يعتمد على كل من: الإمكانات التقنية للمنتج؛ إستراتيجية السوق التي تمارسها المؤسسة وموقع الشركة في الأسواق. أما بالنسبة لأداء المنافسين فيعتمد على (عددهم، واستراتيجياتهم، وموقعهم في السوق، والإمكانات التقنية لمنتجاتهم). أيضا حجم السوق (من حيث عدد العملاء المحتملين). فيتم قياس إمكانات السوق المحتملة للمنتج من حيث الإيرادات التي يوفرها المنتج والتي تعتمد على العلامة التجارية والخبرة والبنية التحتية المبنية، كما تحدد العوامل المذكورة سابقا أيضًا سعر المنتج، والحصة السوقية المكتسبة ودورة حياة المنتج جنبا إلى جنب مع حجم السوق هذا الأخير الذي يعد أكثر أهمية.

ب. جدوى تقنية شجرة العلائق: إن الهدف النهائي الذي تسعى هذه التقنية للوصول إليه من تحليل أي ظاهرة كانت هو نقل مستوى التفاصيل الجزئية إلى حيث تكون العناصر المعنية واضحة بما فيه الكفاية، ويفضل أن يكون ذلك بمصطلحات قابلة للقياس الكمي بحيث يمكن مراجعة طبيعتها من حيث الظروف الحالية والاختيارات المحتملة. كما تبرز أحيانا تقييمات بديلة لأن إعداد شجرة العلائق يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصورات حول الظروف المستقبلية والاهتمامات التي لا تشكل عوامل حالية في صنع القرار.

تقنية التحليل المورفولوجي(Morphological Analysis)

طريقة :

التحليل المورفولوجي هو طريقة كيفية لتحديد واستكشاف وهيكلة جميع الجوانب والحلول الممكنة لمختلف المشكلات المعقدة غير القابلة للاختزال والتي تتضمن في معظم الحالات السلوك البشري والاختيار السياسي. وعادة ما تتخلل هذه المشاكل عمليات معيارية، مما يجعلها أقل قابلية للقياس الكمي أو النمذجة السببية. ولذلك فإن إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل يتطلب انفتاحًا ذهنيًا دقيقا على احتمالات جديدة غير متوقعة. ويتم التحليل المورفولوجي على مرحلتين: [22][17]

بناء الفضاء المورفولوجي: تفكيك النظام إلى أنظمة ومكونات صغيرة تشمل الظاهرة في مجملها، وتحديد جميع السيناريوهات والتصورات المستقبلية الممكنة والتي تتوافق مع المصفوفة متعددة الأبعاد.

مرحلة تقليص الفضاء المورفولوجي: إن تقليص الحيز المورفولوجي ضروري، لأنه من المستحيل على العقل البشري أن يفحص، خطوة بخطوة، كامل مجال الحلول الممكنة الناتجة عن التوافقيات؛ وهو أمر مرغوب فيه أيضًا، لأنه من غير المجدي تحديد الحلول التي سيتم رفضها، على أي حال، بمجرد أخذ معايير الاختيار الفنية والاقتصادية وما إلى ذلك في الاعتبار. ولذلك فإن الاختيارات ضرورية لتحديد المكونات الرئيسية وتحديد العناصر الثانوية فيما يتعلق بهذه المعايير.

تحليل التأثير المتبادل ( Cross impact analysis)

طريقة :

تعد تقنية تحليل التأثير المتبادل من بين أهم أدوات الاستشراف ويقوم مبدأها على التنبؤ بوقوع أو عدم وقوع مجموعة من الأحداث المترابطة، وذلك من خلال تقييم التغيرات في احتمالية وقوع مجموعة معينة من الأحداث نتيجة للوقوع الفعلي لأحدها ما يساعد على حساب التفاعلات بين مجموعة من التنبؤات، عندما لا يتم أخذ تلك التفاعلات في الاعتبار عند بناء الاستشراف بالمستقبل (مبدأ أن وقوع الأحداث ليس مستقل).

حيث يتم من خلال الأفراد أو الخبراء التوصل إلى مجموعة من الأحداث المترابطة التي قد تحدث في المستقبل ويجب أن تكون مجموعة متوازنة حيث أن المجموعة الفرعية المترابطة من الأحداث التي تؤثر على بعضها البعض غالباً ما تقابلها مجموعة أخرى فرعية من الأحداث الخارجية التي لا تتأثر إلى حد كبير بالمجموعة المترابطة. ويمكن استخدام العصف الذهني أو تقنية دلفي لإنشاء المجموعتين للنموذج والذي يمكن استخدامه لتحديد الأحداث التي قد يتبين أنها أقل صلة من غيرها بالسيناريو النهائي.

خطوات تطبيق تقنية تأثير التحليل المتبادل: تتمثل الخطوات الأساسية في تطبيق تقنية تأثير التحليل المتبادل في ما يلي: [23][18]

أخذ الأحداث التي تم اختيارها وتقدير الاحتمالية الذاتية لوقوع كل حدث في إطار زمني مستقبلي مثل خمس سنوات. ثم القيام بتقييم أحكام المقدرين فبالنسبة للأحداث التي لديها احتمال أقل من 0.5 يُطلب من المقدر أن يفترض أنها ستحدث وأن يعيد تقدير احتمالية الأحداث الأخرى التي تحدث بموجب هذه الفرضية؛ أما بالنسبة للأحداث التي لها احتمال 0.5 أو أكثر يطلب من المقدر أن يفترض أن هذا الحدث لن يقع وأن يعيد تقدير احتمال وقوع الأحداث الأخرى.

بمجرد إجراء هذه المجموعة من التقديرات يمكن للكمبيوتر إنشاء نموذج هيكلي كامل للتقديرات.

إذا كان نموذج العمل الفردي (العصف الذهني) متاحًا لكل مقدر فمن المستحسن السماح لهم بتجربة نموذج التأثير الفردي الخاص بهم للوصول إلى الاتساق بين تقديراتهم الخاصة، ومن الممكن بعد ذلك استخدام عوامل التأثير الداخلي وهي عوامل خطية، لتنفيذ عملية متوسط أكثر اتساقًا للحصول على نموذج تعاوني واحد لنتائج المجموعة.

إذا كانت مجموعة الأحداث تغطي العديد من المجالات المهنية المختلفة، فمن المرجح أن ترغب المجموعة في تقدير فقط احتمالات تلك الأحداث وتفاعلات الأحداث التي هم أكثر دراية بها، يجب أن يتم ذلك كعملية ميسرة كما هو الحال في دلفي.

وبشكل عام فتقنية التحليل التأثير المتبادل تبحث عن التأثير الأساسي لحدث سياسي أو اجتماعي أو تكنولوجي أو اقتصادي على احتمالية وقوع أحداث أخرى في المجموعة، وقدرتها على تحليل السياقات المعقدة مع التفاعلات المختلفة.

السيناريوهات(Scenarios)

تعريف :

السيناريو هو تقنية نوعية ويعرف على أنه وصف للمسار المستقبلي المحتمل للأحداث بما في ذلك وصف لمسارات التطور التي قد تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي.

ملاحظة :

ويتضمن السيناريو في شكله العام مجالين واسعين من السيناريوهات: [24][19]

السيناريو المعياري(Normative scenario) : والذي يتم إنشاؤه انطلاقا من صور مختلفة للمستقبل والتي قد تشمل تصورات مستقبلية مرغوبة أو غير مرغوبة، وبعد ذلك يتم تصوير واحد أو أكثر من المسارات حول كيفية الوصول إلى ذلك المستقبل أو تجنبه ( استخدام التحليل العكسي)

السيناريو الاستكشافي(Exploratory scenario): والذي ينطلق من الاتجاهات الماضية والحالية حيث يتم وضع افتراضات حول التساؤلات المتعلقة بالبيئة وعوامل التغيير مما يؤدي إلى استشراف صور مستقبلية معقولة وممكنة.

1. مراحل بناء السيناريو: يتطلب بناء السيناريو المرور على أربع مراحل أساسية وهي: [25][20]

مرحلة تحديد مجال السيناريو: إن الخطوة الأساسية الأولى في أي سيناريو هي التحديد الدقيق للأغراض التي سيتم تطويرها. "ما هي المشكلة هنا على وجه التحديد"؟ ما هو الموضوع؟ ما هي المشكلة التي يجب التعامل معها؟ كيف يتم تحديد مجال السيناريو؟ ما الذي يجب دمجه؟ وعلى نفس القدر من الأهمية: أين الحدود، أي: ما الذي يجب تركه دون اعتبار؟. يتوافق هذا النسق في معظمه مع تعريف الموضوع المراد بحثه واستشرافه؛

مرحلة تحديد العوامل والمتغيرات الرئيسية: تتضمن المرحلة الثانية وضع وصف لمجال السيناريو من حيث عوامله الرئيسية هذه هي العوامل المركزية التي تشكل معًا وصفًا لمجال السيناريو مع وجود تأثير أيضًا على المجال نفسه و/أو بمثابة وسيلة للمجال ليكون له تأثير على العالم من حوله. ومن ثم فإن العوامل الرئيسية هي تلك المتغيرات والمعلمات والاتجاهات والتطورات والأحداث التي تحظى باهتمام مركزي خلال مسار بناء السيناريو. ويتطلب تحديد هذه العوامل الرئيسية معرفة مجال السيناريو في حد ذاته وتفاعلاته مع العوامل الرئيسية المختلفة، إضافة إلى تحديد ما استراتيجيات الفاعلين ( الذين يحتكمون ضمن إطار معطى من قبل وفق متغيرات داخلية؛ أو تتحكم فيهم بنى خارجة عن إطارهم لا يستطيعون التأثير فيها وفق متغيرات خارجية)؛

مرحلة مسح حقل الممكنات وتقليص الارتياب: تتضمن هذه المرحلة إمكانية الكشف عن تطور المستقبلات المحتملة بناءا على جملة من الاحتمالات مثلا كتواصل ارتفاع منحنى الصادرات النفطية أو انقطاعه (مستقبلا). ويتم الاعتماد في تحليل مختلف المستقبلات الممكنة على إما التحليل المورفولولجي أو تقنية دلفي وغيرها من التقنيات؛

مرحلة صياغة السيناريوهات: لا يمكن القول أن عملية بلورة السيناريوهات قد اكتملت مادام أن المسارات المستقبلية لا تزال مجرد افتراضات متحققة أو غير متحققة، ما يتطلب إقرار واختيار الاحتمالات التي تنقلنا من الوضع الراهن إلى الوضع المستقبلي وإيجاد الحلول اللازمة.

2. أنواع السيناريوهات: بالرغم من أن هناك العديد من التصنيفات لأنواع السيناريوهات التي تبلورت عن اجتهاد العديد من المنظرين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، إلا أن تصنيف الاقتصادي Michel Godet يبقى الأكثر استخداما. وقد صنف السيناريوهات في مجملها إلى ثلاث أنواع أساسية: [01][21]

السيناريو المرجعي(reference scenario): ويعرف أيضا بالسيناريو الاتجاهي هو الذي يتوافق مع المسار الأكثر احتمالا لتطور الظاهرة (يتوافق مع المستقبل الأكثر احتمالا) في جميع الأوقات عندما يكون الاختيار ضروريا، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات السائدة في الوضع الحالي للظاهرة لأن في كثير من الأحيان فإن سيناريو الاتجاه يأتي من امتداد بسيط للاتجاهات الحالية. وعليه يجب أن نكون حذرين من مثل هذا الاستيعاب خاصة عندما يتعلق الأمر بإسقاط اتجاه وصورة الظاهرة في الحاضر على المستقبل. وكما قال Godet :

«أفضل طريق للمستقبل ذلك الذي لا يترك ما لا يمكن التنبؤ به أي ماذا سيحدث إن لم يتغير أي شيء. »

أما النوعين الآخرين فيندرجين ضمن ما يسمى بالسيناريوهات المتناقضة الحدود (Contrasted Scenarios) والتي تتضمن مفارقة واضحة في الوضع القائم أو المحتمل وتركز على وصف أوضاع متطرفة. وتضم نوعين:

السيناريو المتفاؤل(optimistic scenario): ويأخذ في الاعتبار الاتجاه الأعلى تقييمًا لكل عامل من العوامل الرئيسية المعتمدة في بلورة السيناريو، وهو أفضل سيناريو متوقع ويعطي توجه متفائل لصالح تحقيق تطور في مسار الظاهرة المدروسة نحو الأفضل مستقبلا.

السيناريو المتشاؤم(pessimistic senario): وهو معاكس تماما للسيناريو المتفائل إذ يأخذ في الاعتبار الاتجاه الأقل تصنيفًا لكل عامل من العوامل الرئيسية المعتمدة في بلورة السيناريو، وهو أسوأ سيناريو متوقع ويعطي نظرة بأن الوضع المستقبلي للظاهرة محل الدراسة سيكون أسوأ حال عما هي عليه حاليا ما يجعل مسار الظاهرة يتجه إلى كارثة أو موقف صعب.

3. أهداف السيناريوهات: تتمثل أهم أهداف تطبيق تقنية السيناريوهات في ما يلي:

تحاول طريقة السيناريوهات تصور جميع المستقبلات الممكنة واستكشاف المسارات المؤدية إليها من أجل توضيح أفعال الحاضر وخصائصها والعواقب المحتملة؛

الكشف عن القضايا ذات الأولوية للدراسة (المتغيرات الرئيسية)، من خلال تحديد العلاقات بين متغيرات النظام المحدد قيد الدراسة من خلال التحليل المنهجي؛

تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وعناصرها خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية والاستراتيجيات والوسائل المتاحة لهم لتحقيق عملية الاستشراف بنجاح؛

بعد تناولنا بشيء من التفصيل لبعض من أهم تقنيات الاستشراف ليس من باب الحصر وإنما نظرا لانتشار استخدامها فذلك لا يقلل من أهمية التقنيات الأخرى التي لا تقل أهمية عن مثيلاتها من التقنيات. يمكن القول أن الاستشراف يقدم العديد من الطرق والتقنيات لاستشكاف المستقبل وتقديره ما يخلق إمكانية كبيرة لخلق عملية التفكير الاستشرافي